忘れていた自分と

向き合うための

五つの補助線

Knowledge 5つの補助線

- ・自分の内側にあるものを起点にする

- ・言葉にできないことを意識する

- ・価値は自分で決める

- ・人と違うことをする

- ・物事を再定義する

Apply 受講のお申し込みについて

現在は募集を行っておりません。

① 受講申し込みフォームにて申し込み

② 事務局から確認メールが届く

③ 期日までに指定の口座へ受講料を振込、もしくはクレジットカード支払い

④ 事務局から受講受付完了のメールが届く

⑤ 受講受付完了

人生を

生き抜くための

術と知恵を学ぶ

Topics トピックス

-

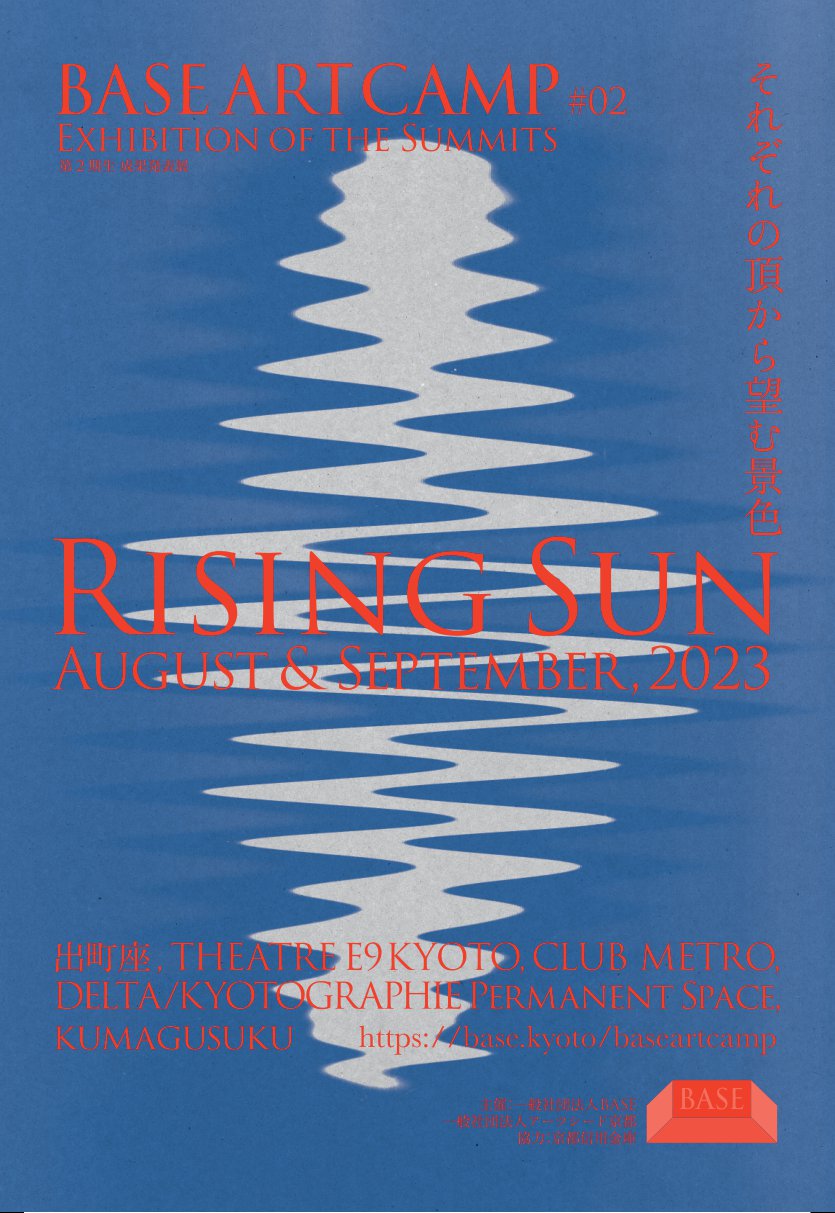

2023.09.21

BASE ART CAMP 第2期生 成果発表展の…

「Rising Sun」 それぞれの頂から望む景色 京都を拠点とした、働く人に向けたアートプログラム「BASE ART CAMP」。その第2期…

>Read more

-

ニュース2023.02.11

第2期受講生の募集を開始!!/働き生きる人のための…

2023年4月から9月で開講するのBASE ART CAMP第2期生25名の募集を開始しました。京都にゆかりのあるアート、演劇、映画、音楽、写真といっ…

>Read more

-

2023.03.03

【第1期受講生 全体編】データで紐解く、BASE …

BASE ART CAMP 第2期受講生の募集が始まり、BASE ART CAMPについてたくさんの質問をいただいております。 前回は、「データ…

>Read more

-

2023.01.12

新年のご挨拶と第二期募集について

新年明けましておめでとうございます。 旧年は、春から始まったBASE ART CAMPの第1期を好評のうちに無事終えることができ、 実りのある充実した一年とな…

>Read more

-

授業の様子2022.09.29

ワークショップ |佃 七緒「重たい鑑賞」

▼5つのワークショップ 「重たい鑑賞」 講師:佃 七緒(美術作家、工芸家) -2022年6月18日、アートスペースkumagusuku…

>Read more

-

授業の様子2022.09.29

ワークショップ |河野 愛「ことものの取り調べ」

▼5つのワークショップ 「ことものの取り調べ」 講師:河野 愛(美術作家、京都芸術大学美術工芸学科専任講師) - 2022年5月…

>Read more

-

授業の様子2022.09.29

ワークショップ |小松 千倫「サウンドクロッキー」

▼5つのワークショップ 「サウンドクロッキー」 講師:小松 千倫 (美術家、音楽家、DJ) - 2022年4月30日に、京都のラ…

>Read more